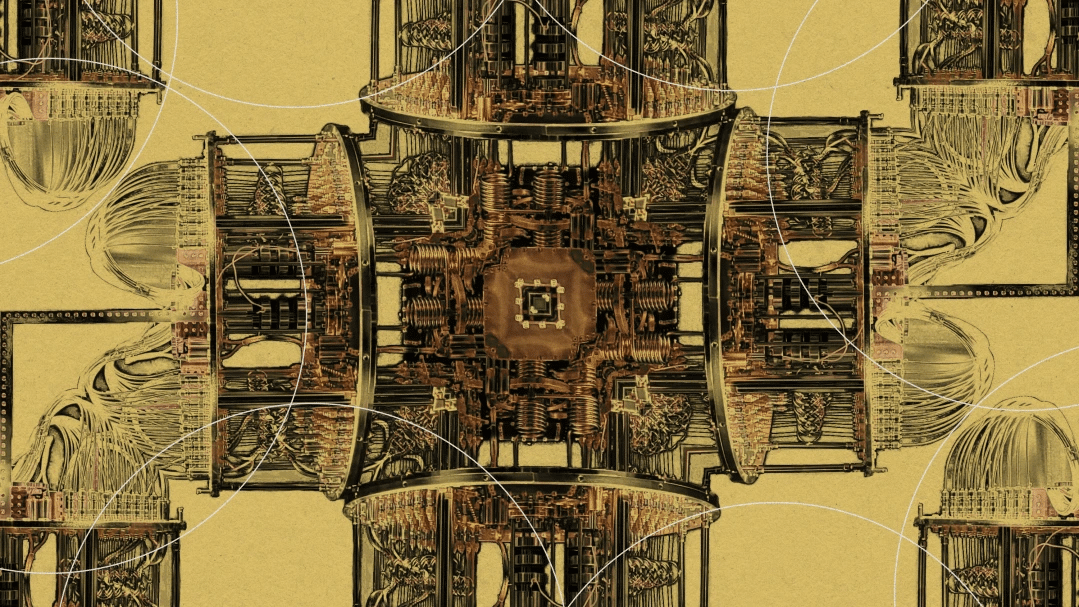

STEPHANIE ARNETT/MIT 테크놀로지 리뷰 | IBM

IBM wants to build a 100,000-qubit quantum computer

10만 큐비트 양자컴퓨터를 탄생시키려는 IBM

IBM은 앞으로 10년 내에 10만 큐비트의 대규모 양자컴퓨터를 현실화하려고 한다.

지난해 말, IBM은 433퀀텀비트(quantum bit, 줄여서 큐비트(qubit)라고도 부르는 양자 정보처리의 기본 단위)의 프로세서를 갖춘 최대 규모의 양자컴퓨터를 개발하는 기록을 남겼다. 이제 IBM은 그보다 훨씬 더 큰 목표를 세웠다. 그 목표는 10년 안에 10만 큐비트의 양자컴퓨터를 개발하는 것이다.

IBM은 5월 22일 일본 히로시마에서 열린 G7 정상회의에서 이러한 계획을 발표했다. IBM은 도쿄 대학교(University of Tokyo) 및 시카고 대학교(University of Chicago)와 1억 달러(약 1,328억 원) 규모의 협력 계획을 통해 양자컴퓨팅 시스템을 구현할 계획이다. 계획이 실현된다면 일반 슈퍼컴퓨터로는 해결할 수 없는 시급한 문제를 양자컴퓨팅 기술로 해결하는 일이 가능해질지도 모른다.

아니면 슈퍼컴퓨터 단독으로는 해결할 수 없는 문제를 양자컴퓨터와 슈퍼컴퓨터의 협력을 통해 해결할 수 있을지도 모른다. 이번 계획을 통해 이들이 바라는 것은 10만 큐비트 양자컴퓨터가 최고의 ‘고전적인’ 슈퍼컴퓨터와 협력하여 신약 개발, 비료 생산, 배터리 성능 및 그 외의 수많은 다른 응용 분야에서 새로운 돌파구를 찾아내는 것이다. IBM의 양자컴퓨터 부문 부사장 제이 감베타(Jay Gambetta)는 5월 셋째 주 런던에서 있었던 MIT 테크놀로지 리뷰와의 대면 인터뷰에서 “나는 이것을 양자 중심 슈퍼컴퓨팅(quantum-centric supercomputing)이라고 부른다”라고 설명했다.