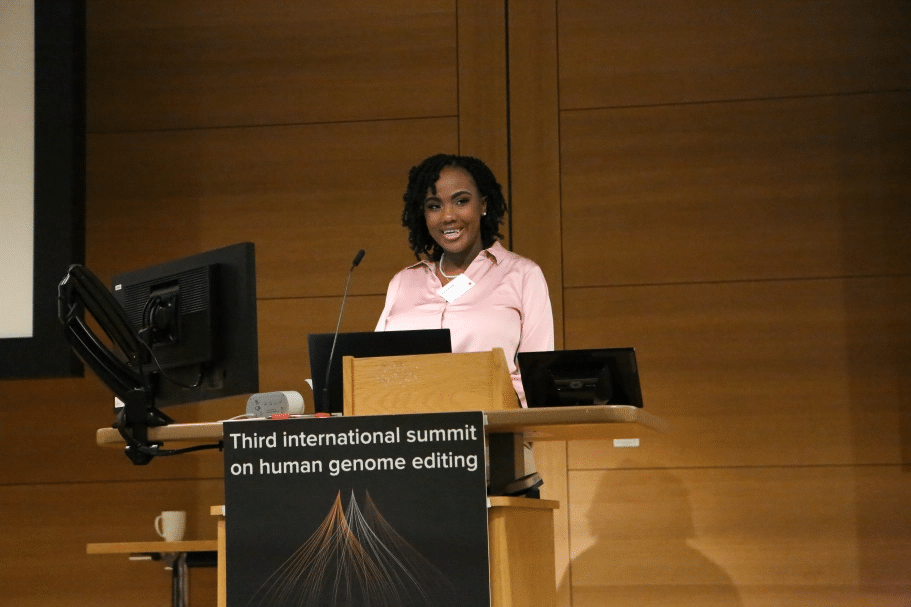

Victoria Gray speaks at the human genome editing summit in London this week

THE ROYAL SOCIETY

More than 200 people have been treated with experimental CRISPR therapies

크리스퍼 유전자 편집 기술, 계속되는 논란을 잠재울 수 있을까

지난 달 열린 유전자 편집 관련 국제 서밋에서는 흥미로운 실험 결과들이 발표되었지만, 안전성 및 윤리성을 둘러싼 우려 속에 빛을 보지 못했다.

필자는 지난 며칠 동안 인간 게놈(생물의 유전정보, 유전체라고도 함)을 바꾸기 위해 유전자 편집 도구를 언제 어떤 식으로 사용해야 하며 이러한 시도가 바람직한지에 대해 고민했다. 이는 매우 중대한 질문이며 특히 배아 편집과 관련하여 복잡한 감정을 불러일으키는 문제이기도 하다.

필자는 지난 3월 초 런던에서 열린 인간 게놈 편집에 관한 제3차 국제 서밋(The third international summit on human genome editing)에서 과학자, 윤리학자, 우호적인 환자 단체 등 수많은 사람이 앞선 주제를 두고 고심하는 모습을 목격했다.

유전자 편집과 관련하여 우리가 열을 올리게 되는 부분은 한둘이 아니다. 과학자들이 크리스퍼(CRISPR) 유전자 편집 기술을 사용하여 세포 내 유전자를 편집할 수 있다는 사실을 발견한 후 지난 10년 동안, 이 기술을 심각한 질병 치료에 사용할 수 있는지 알아보려는 다양한 임상 시험이 우후죽순 등장했다. 크리스퍼는 이미 인간의 목숨을 구하거나 삶을 변화시키기 위한 목적으로 사용되고 있다.