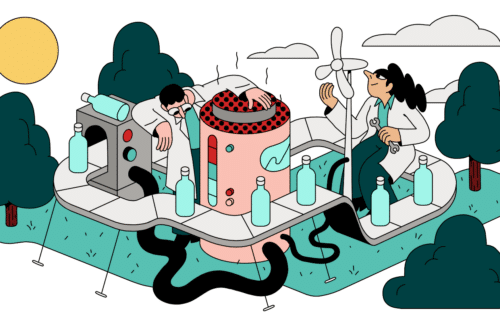

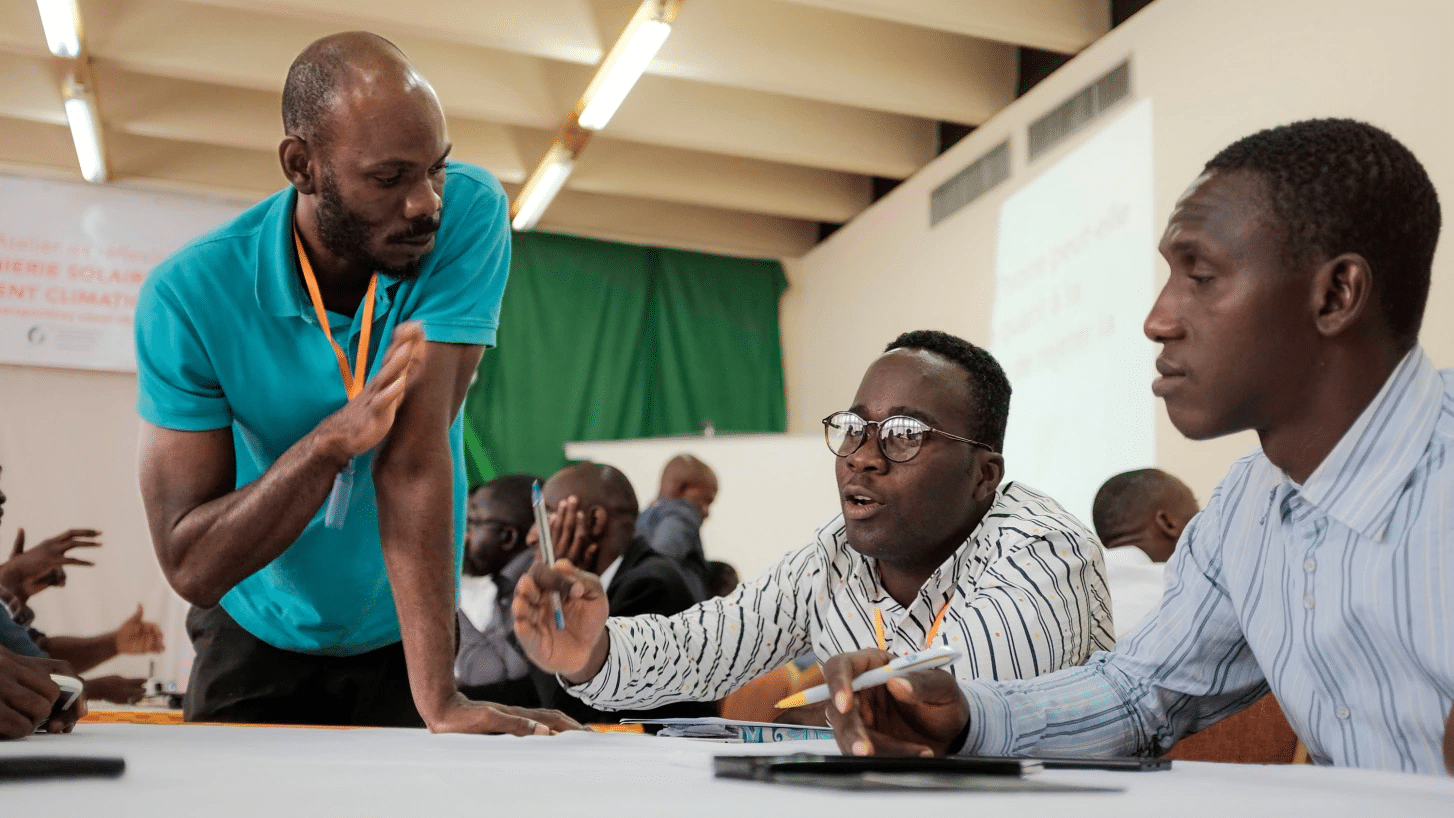

코트디부아르 아비장에서 열린 디그리스 이니셔티브의 워크숍에서 참가자들이 태양지구공학에 대해 논의하고 있다.

DEGREES INITIATIVE

This technology could alter the entire planet. These groups want every nation to have a say.

지구촌 전체에 불러올 나비효과, 태양지구공학에 전 세계가 목소리를 내야 하는 이유

한 번의 시도만으로 돌아올 수 없는 영향을 미칠 수 있는 태양지구공학에 대한 논의는 이제 출발선에 서 있다. 몇몇 비영리 단체 및 학술 그룹은 소외되기 쉬운 기후변화 취약 지역의 사람들이 이에 대한 국제적 논의에 참여할 수 있도록 돕고 있다.

우리에게 두 가지 미래가 있다고 생각해 보자. 한 미래에서는 기후변화로 인해 지구의 온도가 계속 상승한다. 다른 미래에서는 기후변화에 대응하기 위해 성층권에 반사 입자를 분사한다. 두 미래는 큰 차이가 있겠지만 그보다 작고 미묘한 차이도 다양하게 나타날 수 있다.

말라리아가 한 예다. 말라리아는 저소득 국가의 사망원인 6위를 차지한다.

위의 두 가지 미래에서 말라리아의 전체 감염률 추이는 2070년 무렵이 되면 거의 비슷해진다. 그러나 지구공학 기술을 도입한 미래의 경우 감염률이 지역에 따라 차이가 생긴다. 동아프리카 지역은 수백만 명이 감염에서 벗어나는 반면, 서아프리카 지역은 1억 명 이상이 감염될 것으로 예측된다.

지난해 <네이처(Nature)>에서 발표된 이 연구 결과는 ‘태양지구공학(solar geoengineering)’의 도입으로 다른 문제가 발생하는 복잡한 상황을 보여준다. 태양지구공학은 태양열을 우주로 반사해 지구 온난화를 막을 수 있다고 주장하는 논란이 많은 연구 분야다. 여기서 가장 어려운 질문은 기후 시스템 전체를 뒤바꿀 수 있는 이 강력한 기술의 사용 여부와 방법을 결정하는 주체가 누가 되어야 하는 지다. 많은 사람에게 이롭게 작용할지라도 일부에게는 심각한 위협으로 다가올 수 있기 때문이다.