STEPHANIE ARNETT/MITTR | ENVATO

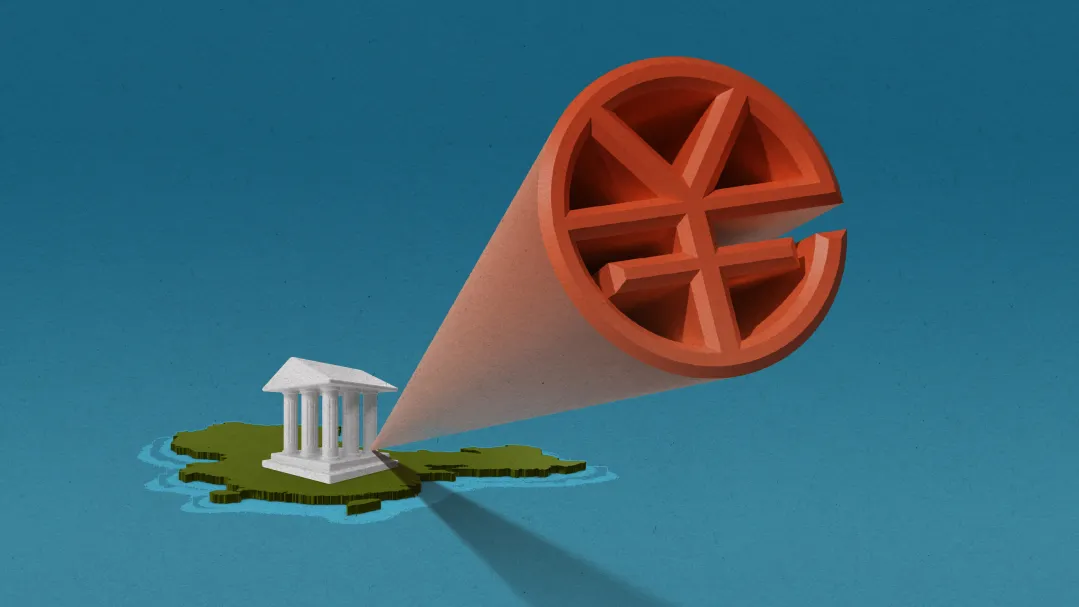

What’s next for China’s digital currency?

중국 디지털 화폐, 국제화를 꿈꾸다

중국 정부는 중국 내에서 디지털 위안화(e-CNY)의 활용 방안을 모색하는 데 어려움을 겪고 있다. 이제 중국은 디지털 위안화를 사용해서 미국이 지배하고 있는 국제 금융 시스템에 도전하려고 한다.

중국의 디지털 위안화(e-CNY)는 기술 기업 알리바바(Alibaba)와 텐센트(Tencent)가 지배하는 결제 시스템을 중앙집중화하려는 의도로 만들어진 것으로 보인다. 중국의 중앙은행인 중국인민은행(People’s Bank of China)에 따르면 디지털 위안화는 기술 기업이 만든 민간 플랫폼을 대신할 위험 부담 없는 대안이자, 점점 쓸모없어지고 있는 실물 현금을 대체할 수 있는 수단이다.

그러나 시범 운영이 시작된 지 거의 3년이 지난 지금까지도 중국 정부는 디지털 위안화를 활용할 매력적인 방안을 찾는 데 어려움을 겪고 있으며 채택도 미미한 상황이다. 이에 디지털 위안화에 대한 목표가 바뀌거나 적어도 확대될 가능성이 있다. 중국은 중국 외부의 국제 거래에서 디지털 위안화를 사용할 계획을 추진하고 있는 것으로 보인다.

이 계획이 성공한다면 디지털 위안화는 세계 기축통화인 미국 달러의 지위에 도전할 수 있을 것이며, 그 과정에서 세계의 지정학적 질서가 흔들릴지도 모른다.

공개적으로 알려진 근거

디지털 위안화에 대한 중국 정부의 계획을 외부에서 완전히 파악하기는 불가능하다. 중국인민은행은 ‘중앙은행 디지털 화폐(central bank digital currency)’ 프로젝트에 대해서는 공개했지만, 디지털 위안화의 실제 작동 방식이나 궁극적인 용도에 대한 구체적인 사항은 거의 밝히지 않았다.

우리가 알고 있는 한 가지 확실한 사실은 이 프로젝트가 오랜 시간에 걸쳐 진행되고 있다는 점이다.