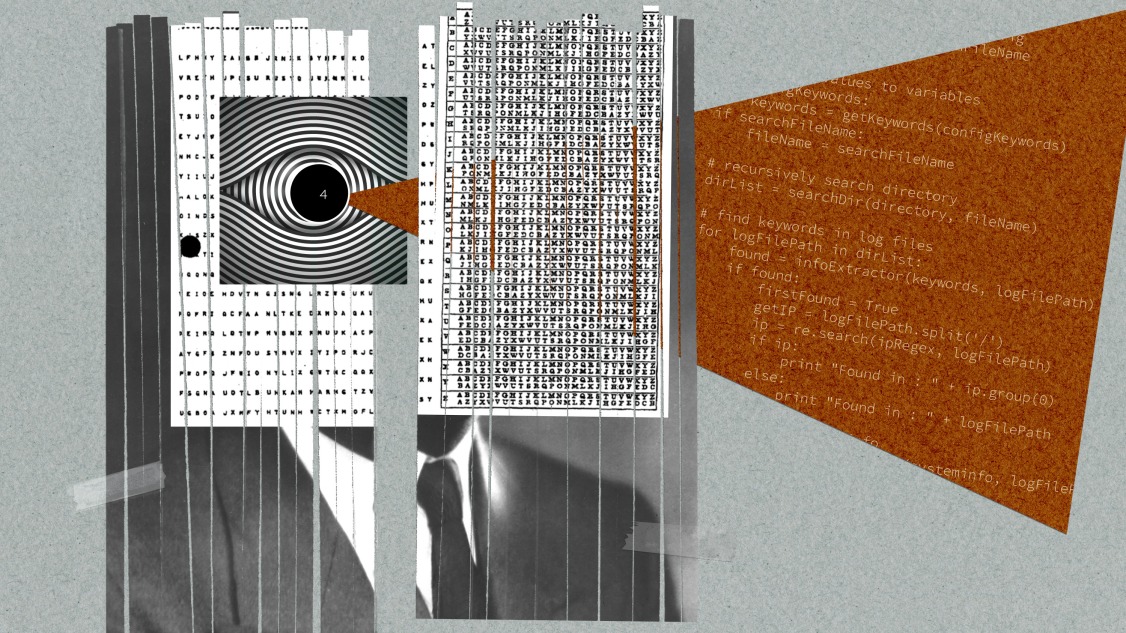

미래의 안보 기술을 찾아라…美 정보기관 NSA에 떨어진 특명

과학에 관련된 사람들이 언뜻 봤을 때 길 헤레라(Gil Herrera)는 사실 ‘이해하기 만만치 않은’ 명령을 내리는 사람이다. 이상한 양자물리학과 복잡한 수식을 이용해서 미국의 국익이 도움이 되는 미래를 만들라고 명령하기 때문이다.

그가 이렇게 특이한 명령을 내리는 곳은 미국 국가안보국(National Security Agency, NSA)의 연구본부(Research Directorate)이다. 그는 이곳의 신임 책임자이다. 그가 이끄는 연구본부에는 NSA의 다른 부서와 마찬가지로 두 가지 임무가 있다. 하나는 미국의 시스템을 지키는 것이고, 다른 하나는 다른 국가들을 감시하는 것이다. 연구본부 예산은 기밀이지만, 어느 기준으로 봐도 NSA는 세계 최대의 정보기관에 속한다.

헤레라가 이끄는 연구본부는 NSA 내에서 가장 큰 연구개발 부서이므로 연구비 예산이 상당할 것으로 보인다. 연구본부는 아직 존재하지 않는 세상에서 발생할 가능성이 있는, 아직은 실재하지 않는 문제들에 대한 해결책을 찾아내야 한다.

헤레라는 연구본부를 맡고 나서 처음 가진 인터뷰에서 자신이 소속된 부서가 주목하고 있는 기술과 위협에 관해 설명했다. 그가 우선시하고 있다고 밝힌 내용을 통해, NSA가 최근 빠르게 변화하고 있는 지정학적 상황과 테러 집단을 감시하는 본연의 임무 사이에서 균형을 잡으면서 기관의 목표를 어떤 방향으로 바꾸고 있는지 파악할 수 있었다. 또한 그는 새로운 기술의 등장이 어째서 연구본부가 맞서야 하는 문제의 핵심인지에 대해서도 설명했다.